Latino basi storiche del lessico europeo

Latino basi storiche del lessico europeo

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

Latino basi storiche del lessico europeo

Basi storiche del Lessico Europeo: il Latino (2009)

Sulla base degli appunti degli studenti

Martedì 3 Marzo 2009

Il lessico è una struttura della lingua: è l’insieme delle parole o degli elementi designativi,. Quindi il lessico raccoglie gli elementi linguistici che hanno un riferimento nella realtà. Un elemento designativo è ad esempio gatto, mentre -arum, desinenza del genitivo femminile plurale, non lo è.

Per lessico europeo s’intende il lessico delle diverse lingue europee. L’Europa è una nozione geografica e politica: che comprende diverse lingue le quali fanno parte delle istituzioni dei rispettivi paesi.

Il tedesco è una lingua germanica, come l’inglese, ma a differenza dell’inglese esso il proprio lessico lo ha costruito: per quanto riguarda le parole di cultura, il tedesco ha preso parole latine e le ha tradotte.

Es:

Italiano |

Latino |

Tedesco |

espressione |

expressio |

aus+druck |

televisione |

tele*+visio |

fern+seher |

* Dal greco, significa “a distanza”

Il materiale è del tedesco ma la forma è del latino Questo tipo di parole prende il nome di calchi, cioè parole costruite con il materiale di una lingua sul modello di un’altra lingua. È ciò che fece il latino in origine costruendosi sul greco.

Ciascuna lingua ha il suo bagaglio di parole ma non tutte sono proprie sin dalle origini.

Il latino, come lingua, letteratura e cultura, ha costituito una delle basi storiche del lessico europeo.

SEMANTICA: la semantica in linguistica è lo studio del SIGNIFICATO e dei concetti ad esso collegati (cioè la rappresentazione mentale che abbiamo delle parole)

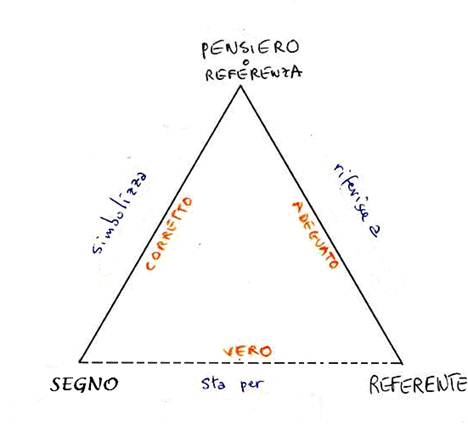

TRIANGOLO FONDAMENTALE DI ODGEN E RICHARDS : triangolo equilatero con il lato di base indicato da un segmento tratteggiato e gli altri due lati espressi con segmenti continui. Al vertice c’è il pensiero o referenza, all’angolo di base a sinistra di chi guarda il simbolo o parola, all’angolo di base a destra il referente o cosa. Il triangolo nel modo migliore il meccanismo della designazione (rapporto tra segno linguistico e realtà).In esso si mostra mediante il segmento tratteggiato che non esiste un rapporto diretto tra le parole e le cose, ma che esso è mediato dal pensiero.

SEGNO: Secondo Ferdinand de Saussure è l’UNIONE DI SIGNIFICANTE (cioè la forma sonora che si realizza pronunciando, ad esempio, la parola LIBRO (forma grafica se stiamo scrivendo) e SIGNIFICATO (rappresentazione mentale che abbiamo della parola (es.: libro – ma non è l’oggetto libro, ma il “concetto libro”)

Una parola è un segno (anche una frase è un segno, per quanto complesso)

Le proprietà del segno sono: 1) DISTINTIVITA’, 2) LINEARITA’, 3) ARBITRARIETA’

Il SEGNO non ha alcun rapporto diretto con il REFERENTE, ma con l’immagine mentale.

La linea tratteggiata esprime l’impossibilità di andare dal SEGNO al REFERENTE: bisogna passare attraverso il PENSIERO.

“pensiero” > testi > significati

Es. significato del termine latino religio: non possiamo attribuire il nostro significato attuale di RELIGIONE, ma dobbiamo andare al triangolo ed attraverso i TESTI capire il pensiero per risalire ai significati (quindi passando attraverso la testualità).

Esistono strumenti che forniscono una testimonianza dell’uso della parola: i Tesauri. Sono dizionari che riportano le attestazioni, cioè tutti i frammenti di testo in cui una parola ricorre. Essi rappresentano l’unico strumento per arrivare al significato di una parola.

Testi testimoniano dell’uso di una parola

Testo: successione di enunciati, che si realizza come discorso (scritto o orale) dotato di coerenza. Il testo testimonia l’uso (messa in atto di una potenzialità) della parola.

TLL Thesaurus Linguae Latinae: Tesauro contenente molte attestazioni realizzato da un equipe di tedeschi.

TLL

http://www.thesaurus.badw.de/

LESSICO sistema delle parole di una lingua

PAROLA: UNITA’ del linguaggio umano, istintivamente percepita dai parlanti.

La parola non è atomica cioè costituita da un solo elemento, ma è “articolata” cioè costituita di parti , dal latino “articulus diminutivo di “artus” cioè piccola parte.

Sono presenti anche parole monoblocco cioè costituite da un unico “arto”, ma tendenzialmente sono articolate.

Es. remittebantur

sequenza di morfemi ciascuno di essi lo possiamo ritrovare in altre combinazioni

re- prefisso, indica ‘azione ripetuta’

mitt- basesemantica ‘portare’

- eba- suffisso dell’imperfetto

-nt desinenza della terza persona plurale

-ur desinenza del passivo

Caratteristiche dei morfemi

- Ricorsività: (i morfemi ricorrono in altre combinazioni)

- Semanticità: (ogni morfema porta un significato).

- Il latino e altre lingue moderne

Le lingue romanze sono lingue europee che troviamo anche fuori della loro patria storica (Africa, Asia, America). Il rapporto con il latino è particolarmente stretto: le lingue romanze sono il latino.

Quando le lingue romanze, in epoche diverse, hanno acquistato la loro identità, non c’è stata una frattura netta, tutto è avvenuto in modo impercettibile e continuo. Si potrebbe dire che il latino non è mai morto completamente ma si è trasformato cambiando moltissimo.

Le lingue germaniche, a differenza di quelle romanze, non sono il latino anche se ne presentano alcuni elementi.

L’inglese è quasi una lingua romanza per le sue caratteristiche ma appartiene alla famiglia delle lingue germaniche. L’antico inglese deriva dalle lingue parlate da Angli, Sassoni e Juti, popolazioni germaniche passate in Gran Bretagna dal V secolo d.c. ed ha il suo lessico “puro” germanico. Le popolazioni germaniche, che avevano spinto le popolazioni celtiche nelle aree marginali (Scozia, Cornovaglia, Irlanda dove allora non si parlava inglese) furono a loro volta sottomesse dai Normanni che con Guglielmo il Conquistatore(diventato re nel 1066 dopo la battaglia di Hastings) istituirono un solido regno francese nella fertile Inghilterra. Alla corte normanna si parlava francese: proprio a causa di questa conquista il lessico dell’inglese cambia completamente arrivando ad essere costituito per il 50% da parole francesi. Anche la grammatica subisce alcuni cambiamenti. L’inglese è una lingua nuova nata dall’innesto di una lingua neolatina su una lingua germanica. Esso è oggi la lingua dominante nel mondo, in ciò favorita anche dalla ricchezza del lessico e la semplicità della grammatica (non solo per ragioni politiche). Le basi storiche del suo lessico sono doppie, francesi e germaniche.

- Le lingue romanze

Presentiamo di seguito le lingue romanze secondo una prospettiva geolinguistica.

Per capire le dimensioni della diffusione del latino è necessario ricordare che l’Impero Romano si estendeva in tutto il Mediterraneo (ciò spiega perché S. Agostino, originario di Tagaste, città del Nord dell’Africa, parlasse latino). Il latino era parlato anche in Oriente verso la terra degli sciiti, in Germania, Britannia, (già conquistata all’epoca di Cesare), nella Gallia, (conquistata proprio da Cesare), in Spagna ed in Anatolia. La lingua che aveva resistito di più al latino era il greco nel Mediterraneo orientale. Al tempo di Cristo (1-33.d.C.) in Palestina si parlava l’aramaico, lingua semitica, ed il greco (il Nuovo Testamento è infatti scritto tutto in greco; anche il Vecchio Testamento era stato tradotto in greco, che era la lingua della cultura). La Palestina però faceva parte dell’Impero Romano e quindi si parlava anche latino. I greci bizantini, conquistati da Roma, parlavano greco ma si autodefinivano “romaioi” cioè cittadini romani: la cittadinanza romana, riconosciuta a tutte le popolazioni inglobate nell’Impero, era un importante elemento di forza e coesione per un insieme di territori tanto vasto. Il latino era quindi parlato in tutta Europa, ma sopravvivevano altre tradizioni linguistiche (invece del celtico nella Gallia conquistata da Cesare, così come di quello parlato in Spagna dai celtiberi, non era rimasto niente).

Le lingue romanze sono quelle che, discostandosi dal latino, acquistano la loro identità. Esse sono:

- Il Romeno, che si è conservato molto simile al latino (però ha acquistato ad esempio l’articolo posposto);

- Il Dalmatico, lingua estinta (con la morte dell’ultimo parlante Tuon Udain, Antonio Udino dell’isola di Veglia), che si parlava fino alla fine dell’800 sulla costa orientale del Mare Adriatico;

- L’Italoromanzo, parlato dalle Alpi alla Sicilia, e diviso in dialetti;

- Il Sardo, che molti ritengono un dialetto e che invece è una vera e propria lingua romanza, molto simile all’italiano e al latino: a tale proposito è nota la frase di Dante nel De Vulgari Eloquentia “Gramaticam tamquam simiae imitantur” e cioè “imitano il latino” (che nel Medioevo era chiamato “gramatica”) come scimmie; infatti il sardo sembra latino ma parlato da persone che non lo conoscono ma lo imitano (si pensi alle –u finali, a “cras” che significa “domani” e a “gianna” che indica la porta, da “ianua”);

- Il Retoromanzo, costituito da alcune varietà che non comunicano tra di loro, perché sono lingue di nicchia; ne è un esempio il romancio in Svizzera, diversi dialetti ladini nelle valli dolomitiche, il friulano;

- Il Francoprovenzale, che comprende un gruppo di dialetti parlato dalle Alpi Occidentali ai Pirenei: di questa varietà fa parte il patoi, parlato in Valle d’Aosta; il provenzale si parla ancora nel sud della Francia ed è una varietà dell’Occitano;

- Il Catalano, parlato in Catalogna, regione della Spagna Orientale, anch’esso varietà dell’Occitano;

- Il Francese, che è una lingua molto compatta, la langue du roi, che corrisponde al dialetto di Parigi e che mise in ombra, tutti gli altri dialetti perché imposto dallo Stato che era molto centralizzato. Un momento fondamentale che mostra questa politica è l’editto di Villers-Cotterêts promulgato nel 1539, con cui Francesco I proibiva l’uso del latino in tutti i documenti pubblici;

- Il Castigliano o Spagnolo;

- Il Portoghese.

Alcune di queste lingue si sono diffuse fuori dall’Europa tramite il colonialismo: si tratta del Francese (Canada, Africa Settentrionale), dello Spagnolo (America e Filippine) e del Portoghese (Africa, America Meridionale). Quando questi territori ottennero l’indipendenza conservarono le lingue dei dominatori.

Martedì 10 Marzo 2009

LINGUA LATINA: lingua italica estinta, appartenente alla famiglia linguistica indoeuropea.

FAMIGLIA LINGUISTICA: gruppo di lingue che hanno corrispondenze dal punto di vista grammaticale e lessicale, e che condividono una stessa lingua madre (per esempio le lingue romanze che riconoscono come lingua madre il latino).

FAMIGLIA LINGUISTICA INDOEUROPEA: la più importante famiglia linguistica, comprendente lingue divise in grandi gruppi, che riconoscono convenzionalmente come lingua madre l’indoeuropeo. Originariamente diffusa in uno spazio che va dall’India all’Atlantico, oggi con alcune sue lingue (inglese, spagnolo, portoghese) è diffusa in tutto il mondo.

IPOTESI DELL’INDOEUROPEO COME LINGUA MADRE: l’ipotesi fu avanzata nei primi decenni dell’ottocento, in concomitanza del movimento romantico, poiché si scopre che un’antica lingua dell’India, il sanscrito (lingua letteraria classica), ed alcune lingue europee, come il greco ed il latino, sono genealogicamente apparentate. Infatti le corrispondenze tra le lingue, dal punto di vista grammaticale (declinazione, nome, verbo) erano impressionanti. Esempio:

numero nove sanscrito: navam latino: novem

voce del verbo dare: sanscrito: dadami greco: didomi

Nel caso del verbo DARE,tra greco e sanscrito, ritroviamo le stesse desinenze ed il raddoppiamento delle sillabe DI DA. Da queste ed ulteriori corrispondenze si è ritenuto che ci fosse una lingua madre antica.

La radice di una parola indoeuropea per essere autentica, cioè formalmente corretta, dovrebbe essere costituita secondo l’ordine CVC (consonante-vocale-consonante) ed essere monosillabica. Tipica radice indoeuropea *TEG

La vocale interna può mutare secondo le forme *TOG (grado forte)

*TG (grado ridotto)

(le vocali indoeuropee possono essere e/o/-)

teg può essere la radice della parola latina tego (copro)

toga (striscia di tela bianca che i romani usavano come drappeggio)

tēgulum (tegola)

teg teg-o tog-a tēg-ulum

I più importanti gruppi linguistici dell’indoeuropeo sono: le lingue Indoarie in India (in particolare il sanscrito); le lingue iraniche (persiano antico e moderno) e l’armeno nel Medio Oriente; l’ittito nel Vicino Oriente insieme ad altre lingue minori parlate nel territorio dell’odierna Turchia; il greco, il latino, le lingue minori dell’Italia antica (osco, umbro, venetico) e l’albanese inserite nel bacino del Mediterraneo; ed infine nell’Europa continentale le lingue slave (russo, bulgaro ecc.), le lingue baltiche (lituano, lettone ecc.), le lingue germaniche (tedesco, olandese, inglese, lingue scandinave ecc.), e lingue celtiche (irlandese, gallese ecc.).

Nell’Italia antica, prima della latinizzazione , si parlavano altre lingue (che hanno lasciato testimonianze scritte, in cui viene utilizzato un alfabeto derivato da quello greco):

Venetico: lingua parlata nell’Italia nord-orientale, conserva molte documentazioni scritte che vanno dal VI sec a.C. al II sec a.C.

Umbro: lingua parlata nell’Italia centro-meridionale, conosciuta soprattutto attraverso le Tavole Eugubine, tavole che contenevano le leggi ed i rituali della città umbra.

Osco: lingua parlata nell’Italia centro-meridionale, negli attuali territori di Abruzzo, Marche, Campania. Era la lingua degli Osci e dei Sanniti, e ha molte somiglianze con l’umbro. Gli Osci provenivano da un grande popolo, i Sabini, i quali ogni anno in primavera, si spostavano verso nuovi territori per colonizzarli.

LA STORIA DEL LATINO

La lingua latina si suddivide in Latino arcaico, classico e volgare.

La lingua latina si suddivide in Latino arcaico, classico e volgare.

Il latino arcaico: fa parte delle lingue latino-falische, della famiglia linguistica indoeuropea. Testi e documenti pervenutici: Fibula Prenestina ( una fibbia sulla quale c’è un’iscrizione); il Lapis Niger; gli Scipionum elogia (iscrizioni funebri, composte in versi saturni), ecc. Latino classico: fonologia sistema dei suoni di una lingua. Il latino aveva vocali lunghe e brevi che costituivano fonemi diversi, ma nelle odierne lingue romanze, questa opposizione fonologica, tra vocali lunghe e brevi, non si è conservata. Il latino non aveva le consonanti affricate.(cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina).

Latino tardo: dal quale sono nate le lingue romanze odierne.

Regola di “rifonologizzazione” (trasformazione di un’opposizione fonologica: )

vocali lunghe ---> diventano chiuse.

vocali brevi ---> diventavano aperte.

Questa regola vale per il latino tardo comune; successivamente i diversi gruppi linguistico romanzi hanno regole diverse.

ELEMENTI DI GRAMMATICA LATINA

Morfologia: studio delle forme grammaticali . Dal punto di vista tipologico il latino è una lingua flessiva , ovvero una lingua i cui morfemi grammaticali non sono liberi ma legati alla radice della parola, o comunque al tema (= l’unione della radice e di uno o più suffissi, legati alle desinenze, ovvero alle categorie grammaticali che si trovano nella parte finale della parola, che hanno la funzione di legare le parole nella frase in modo corretto, cfr. i termini in grassetto con le definizioni riportate sull’Atlante di materiali e citazioni).

Morfologia nominale: il latino distingue sei casi e cinque classi di flessione (declinazioni).

Il caso è una categoria grammaticale, che esprime la relazione del nome rispetto al verbo o ad altri nomi della frase. Essi sono: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo, ablativo. Nel latino tardo i casi sono scomparsi, l’unico caso sopravissuto è l’accusativo, dal quale derivano le parole delle lingue romanze . Declinazioni: 1ª tema in –a ( dal quale sono derivati nomi femminili); 2ª tema in –ŭ dal quale sono derivati i nomi maschili); 3ª temi in consonante ed in ĭ; 4ª tema in ū; 5ª tema in ē.

Il genere il latino aveva tre generi: maschile, femminile, neutro. Nelle odierne lingue romanze ci sono solo tracce del neutro, riorganizzate in un sistema a due generi. Sopravvivenza del neutro plurale in –a: frutta, uova.

Semplificazione della morfologia del latino: -perdita dei casi; perdita di uno dei generi; perdita dei paradigmi delle declinazioni tranne per la 1ª e la 2ª.

Martedì 17 Marzo 2009

Testo: «Una storia della lingua latina» di Poccetti Paolo, Poli Diego, Santini Carlo. Carocci editore.

1°capitolo: “Identità ed identificazione del latino”.

Problema del latino: Il latino è una lingua morta o viva? La definizione di lingua morta è totalmente accettabile? In realtà si potrebbe parlare di una presunta morte in quanto non c’è stato mai il giorno che possa essere definito di morte del latino. Se, infatti, per altre lingue come nel caso del dalmatico, possiamo parlare di morte nel momento in cui è morto il penultimo parlante di dalmatico, essendo la lingua uno scambio comunicativo tra parlanti, (lasciando così l’ultimo unico parlante nell’isola di Veglia in Dalmazia) non è possibile fare questo discorso con il latino che risulta ancora vivo in due casi:

1)Il latino è ancora usato per la comunicazione.

2)Quel latino che non è più usato per la comunicazione, sopravvive ed è usato per comunicare nelle lingue che da esso derivano.

Latino:

Lingua scritta: il latino nel Medioevo era chiamato GRAMATICA, indicando così la lingua scritta, alta, illustre.

Lingua parlata: il “vulgare” ovvero le diverse varietà linguistiche parlate nella penisola italica.

Dante Alighieri, nel “De vulgari eloquentia”,cercava tra i volgari italiani, quello: “illustre,cardinale, aulico e curiale”. Nell’opera egli paragona il volgare illustre all’immagine della pantera, il cui odore permette di percepirne la presenza ma non di scorgerla. Il latino continua a vivere in Europa come “odorosa pantera”.

Aspetti della sopravvivenza del latino:

1) MODELLO DELLA SINTASSI

Frase altamente strutturata, con proposizione reggente ed una serie di proposizioni subordinate. CONSECUTIO TEMPORUM.

La vera traduzione del latino è presente in Boccaccio, con il Decamerone. La caratteristica della sua prosa, che è latineggiante, rievoca la struttura della lingua latina classica

- CORRETTO/SCORRETTO come categorie riferite alla performance, ma anche agli autori modello.

Molti autori classici hanno dettato legge in questo senso, tra questi Quintiliano con l’opera: “INSTITUTIO ORATORIA”. Tra coloro che non fanno un uso canonico del lessico e della lingua latina, e che quindi non sono assunti come modelli, troviamo: Plauto (II sec. A. C.) autore di commedie e Petronio (I sec. D.C.),autore del romanzo “Satyricon”. Entrambi gli mautori, colti e influenzati dal modello greco, inseriscono nelle loro opere elementi del linguaggio popolare come artificio letterario.

- ANALISI LOGICA.

L’analisi logica è l’analisi della frase effettuata in modo da riconoscere le funzioni delle parole,. Il concetto di analisi logica deriva dal latino, che si adegua alla nozione dei greci. LOGICA = LOGOS ovvero «racconto» «pensiero». Quindi partendo da questo concetto, l’analisi logica consiste nel ritrovare le categorie del pensiero nelle categorie grammaticali presenti nella frase.

Osservare le conseguenze determinate dalla scomparsa dei casi.

Si possono riconoscere diversi momenti interpretabili come “morte” del latino:

- Editto di Villers-Cotterêts emanato da Francesco I nel 1539. L’editto proibiva l’utilizzo del latino negli atti pubblici, istituendo il francese come unica lingua d’utilizzo nell’amministrazione e nel diritto.(cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinanza_di_Villers-Cotter%C3%AAts)

- Traduzione della Bibbia dal latino al tedesco, effettuata da Martin Lutero fra il 1522 e il 1534.

- Concilio Ecumenico Vaticano II indetto da papa Giovanni XIII nel 1959, che aboliva l’obbligo di celebrare i riti religiosi in latino, e riconosceva le lingue volgari, adatte per la celebrazione dei sacramenti.

Il latino è una lingua eminentemente scritta. PLACITI CASSINESI: atti notarili, che rappresentano le prime testimonianze di italiano, contenenti sequenze in volgare italiano. http://it.wikipedia.org/wiki/Placiti_cassinesi

Si osservino, nelle formule volgari, i tratti morfologici sopravvissuti.

Giovedì 19 Marzo 2009

- lingua scritta e lingua orale: l’Appendix Probi

Anche all’epoca latina c’era una differenziazione tra lingua scritta e lingua orale. C’è stata una fase in cui l’ingerenza del parlato nello scritto è diventata fortissima perché il canone non era più sufficiente a resistere agli attacchi della lingua parlata. Nelle diverse parti dei territori si parlavano forme diverse di latino. Perciò alcuni studiosi hanno pensato che l’evoluzione del latino e la sua differenziazione sia testimonianza dell’influsso sul latino “dei substrati linguistici locali, cioè delle lingue prelatine parlate nell’Impero”. Tra queste lingue ricordiamo quella degli Etruschi, che non erano una popolazione indoeuropea e il cui idioma era quindi completamente diverso dal latino: era una lingua isolata. Di questa lingua non ci sono rimasti molti testi. Il latino parlato nella zona dove abitavano gli Etruschi, proprio in quanto questi parlavano una lingua così diversa, era molto corretto, perché non c’erano interferenze. Un esempio di interferenza è “munno” in romanesco o “munn” in napoletano rispetto al latino classico mundus. Gli Etruschi avevano questa parola ma era totalmente diversa per cui non ci sono interferenze. La scelta del Toscano come lingua nazionale è dovuta non solo alla sua storia letteraria, ma anche al fatto che esso è comprensibile a tutti i parlanti di altri dialetti italiani, perché non modifica molto il latino, soprattutto nella fonetica.

Un documento importante del rapporto fra lingua scritta e orale è l’Appendix Probi, “ l’appendice di Probo”. Si tratta di un documento trovato a Roma, che consiste in un elenco delle forme corrette e scorrette di 227 parole latine trovato in appendice ad un libro di grammatica, Institutiones Gramaticae, attribuito ad un autore sconosciuto di nome Probo e che risale all’incirca al III-IV secolo a. C. L’interesse del testo è sulle forme sbagliate: il maestro che lo utilizzava, infatti, aveva annotato gli errori più frequenti dei suoi alunni,. Il testo mostra ad esempio che il passaggio alla palatalizzazione all’epoca era già in atto a Roma, da dove il testo proviene. È interessante sottolineare inoltre che nella maggior parte dei casi sono le forme scorrette quelle che sono sopravvissute, per cui gli errori che col tempo sono diventati la norma.

SPECULUM non SPECLUM |

la u atona cade

|

AURIS non ORICLA

|

è un fenomeno di ampia diffusione lessicale nel tardo latino: oricla è femminile e deriva da auriculam in cui notiamo l’introduzione del suffisso diminutivo cul molto diffuso |

|

|

Nel latino tardo i suffissi sono spesso presenti nei nomi delle parti del corpo (ad esempio cerebrum diventa cerebellum con l’aggiunta del suffisso –ellu); è un fenomeno strano e per spiegarlo sono state fatte varie ipotesi: la prima afferma che questi nomi derivano dal modo di parlare dei cuochi e che si tratta di diminutivi tipici di macellai (che spesso erano anche cuochi); in base alla seconda ipotesi, invece, con l’introduzione dei suffissi il significante della parola era semioticamente più grande e quindi si percepiva meglio. Quando cade la flessione nominale il caso che si usa è l’accusativo.

Il linguista francese Jules Gilliéron, interessato in particolare alla dialettologia francese, aveva notato che in Francia non c’erano derivati della parola ape e dopo attenti studi aveva capito che, in base alle leggi fonetiche del francese, della parola apem era rimasta solo la è: secondo Gilliéron la parola abeille che designa appunto l’ape, deriva non da apem ma da apiculam, cioè la forma estesa di apem. Gilliéron, per rafforzare l’idea che è sia stato sostituita dai contadini francesi perché troppo breve, apporta come esempi altri due modi per designare l’ape in francese: mouchette (che a sua volta presenta il suffisso diminutivo -ette) e mouche à miel (mosca da miele). Anche questo sarebbe un fenomeno del latino tardo dovuto ad un reazione tra gramatica e lingua parlata, che è la dimensione naturale, quella orale, della lingua stessa.

N.B. in italiano nel lessico tecnico dell’apicoltura l’ape operaia (femmina sterile) si chiama “pecchia”, termine che deriva da apiculam; la u breve è caduta e la i breve è diventata e chiusa; in apiculam ritroviamo il fenomeno dell’ampliamento della base lessicale tramite un suffisso; la vocale iniziale a- è caduta in quanto è stata sentita come parte dell’articolo (la [a]pecchia)

Un caso particolarmente interessante presente nell’Appendix Probi è

OSTIUM non OSTEUM

che è un caso di ipercorrettismo: è un fenomeno di base psicologica della lingua parlata per cui il parlante, consapevole di essere tendenzialmente portato a fare un certo errore, si corregge anche laddove l’errore non c’è. Un esempio lo troviamo nel poemetto in romanesco “Er servitor de piazza Ciovile” del poeta dell’800 Giuseppe Gioacchino Belli, in cui si legge:

Chi ha ccallo..., dico caldo, di staggione,

o un caldo a un piede, o acqualche occhiopullino,

capa o la capandella o el Capandone

In questo caso l’ipercorrezione riguarda la parola “caldo” che viene corretta con la sua versione dialettale “callo” mentre nel verso successivo accade l’opposto e “callo”, cioè l’ispessimento della pelle che interessa diverse zone del piede, viene reinterpretato come “caldo”.

Nell’Appendix Probi osserviamo inoltre che:

- cadono sempre le –m finali anche in avverbi come olim o idem;

- è già in atto la metatesi delle declinazioni che decreterà la sopravvivenza solo della prima e della seconda declinazione;

- estensione nell’uso dei suffissi;

- il nominativo è il primo caso a sparire perché era il più breve; ciò è riaffermato dallo stesso Gilliéron per il quale le forme che hanno più elementi sono quelle che rimangono;

- nella Roma del III-IV secolo c’era ancora un ampio uso del greco che era la lingua franca del Mediterraneo;

- gli esempi riguardanti l’incertezza tra consonanti semplici e geminate mostrano l’influenza dell’etrusco, perché a Roma, a quell’epoca, le geminate già erano scomparse.

Ecco ancora qualche esempio:

NURUS non NURA |

nurus, nome della IV declinazione, diventa della seconda |

PECTEN non PECTINIS |

pecten è una parola greca che troviamo qui già usata nella forma espansa |

NOBISCUM non NOSCUM VOBISCUM non VOSCUM |

notiamo che la flessione (nello specifico dell’ablativo) già se n’è andata |

PUSILLUS non PISINNUS |

da pisinnus, che non è una deformazione ma una parola popolare, deriva piccino |

DIGITUS non DICTUM |

è una fase di passaggio in cui la g subisce l’influenza della t che segue e diventa sorda |

Martedì 24 Marzo 2009

- Etnonimo, glottonimo, logonimo.

Etnonimo, glottonimo e logonimo sono tre termini del metalinguaggio della linguistica, cioè della lingua formata dai termini tecnici con cui si parla della lingua. Per metalinguaggios’intende una lingua caratterizzata da un lessico speciale che ha valore nella disciplina a cui appartiene.

I concetti di etnonimo, glottonimo e logonimo, in quanto termini del metalinguaggio, per convenzione vanno scritti con la minuscola. Questi tre sostantivi hanno in comune il suffissoide –onimo che corrisponde al greco –onoma cioè “nome”. Abbiamo quindi:

- ETN – ONIMO = nome di popolo es: romanus

- GLOTT – ONIMO = nome di una lingua es: latinum

- LOG – ONIMO = nome di un’attività linguistica es: loqui, dicere.

Nel caso della situazione di Roma antica non c’è coincidenza tra etnonimo e glottonimo, perché abbiamo i Romani che parlano la lingua latina;nelle lingue romanze, invece, questa coincidenza c’è (italiani – italiano ; francesi – francese ecc). Le lingue neolatine vengono chiamate anche romanze e ciò può essere spiegato attraverso la ricerca etimologica dell’origine del glottonimo “romanze”.

La nozione di “logonimo” è stata introdotta da Silvestri nel corso di un convegno dal titolo «Le parole per le parole. I logonimi nelle lingue e nel metalinguaggio».

Nel libro «Una storia della lingua latina» Poccetti discute sul binomio latinum-romanum: le due denominazioni si sovrappongono necessariamente, latino e lingua di Roma, e ciò è dovuto all’uso che si faceva in latino di questi termini. Nell’epitaffio del poeta Nevio si legge: “obliti sunt Romai loquier lingua Latina” e cioè “a Roma si sono dimenticati come si parla in lingua latina”. Latine loqui, cioè “parlare in lingua latina”, è un’espressione glottologonimica (si allude al fatto che per eleganza si parlava il greco).

Si è sempre tenuto distinto il concetto di Roma da quello di Lazio: ancora oggi c’è una sorta di patriottismo laziale. La coscienza etnologia è diversa da epoca a epoca e da luogo a luogo. I laziali erano molto orgogliosi già in epoca antica, come attesta la frase di uno storico “sono romano nato in Lazio”. Questa doppia identità continua a manifestarsi con la sopravvivenza del glottonimo “latino”. È invece una scelta imposta quella del glottonimo “toscano”, cioè il dialetto scelto come lingua d’Italia: lo stesso Manzoni, nella sua scelta politica di utilizzarlo nella stesura dei Promessi Sposi, impiega espressioni proprie del fiorentino.

In latino scrivono personaggi che hanno diverse origini, non solo laziali. Il latine loqui si oppone alla tendenza, molto forte all’epoca, di parlare in greco. Ciò non meraviglia perché è quanto sta avvenendo attualmente con l’inglese: ad esempio molto spesso si tende ad applicare ad un’altra lingua costruzioni proprie dell’inglese. Soprattutto nella lingua tecnica i termini inglesi diventano calchi in italiano. Un esempio è la parola “processare” nel senso di “elaborare”. Dal verbo inglese to process deriva anche processore, cioè l’insieme dei circuiti per l’elaborazione dei dati. Il significato introdotto a partire dal termine inglese si scontra ovviamente con il significato originale. Un altro errore dovuto all’influenza dell’inglese è lingua madre invece di lingua materna, dovuto alla traduzione erronea di mother language. In italiano quest’espressione si scontra con il termine del metalinguaggio che indica una lingua da cui derivano altre lingue (ad esempio l’indoeuropeo o il latino).

ROMANUS e LATINUS presentano una morfologia caratteristica degli etnonimi (il suffisso –nus). Il termine “latino” era già presente altrove: ad esempio era il nome di uno dei figli illegittimi di Ulisse. Poi c’è un’attestazione etrusca: scrivono prima dei romani. Su alcuni oggetti sono state rinvenute delle scritte come “latinna” o “mi latinna” cioè “io sono del latino” oppure “mi Tites latinna” che significa “sono di Tito il latino”. Queste espressioni riguardano oggetti appartenenti ad una popolazione che viveva nel Lazio. Non ci sono attestazioni così antiche del termine “romanus”. Con il termine “latino” non ci si riferisce solo all’appartenenza geografica al Lazio, ma si vuole designare anche ciò che attiene alla produzione linguistica, ad un particolare modo di parlare. Il latino era quello che parlava in quel modo. Il latine loqui diventa anche un’ideale linguistico e significa parlare in quel modo. Indica un buon modo di esprimersi, privo di barbarismi. Sermo è un logonimo che significa “discorso” o “tecnica del discorso” e indica quindi un discorso strutturato.

Il Lazio è formato da popoli che si riconoscono nella lingua latina. Essi si riconoscono nel trinomio Lazio-Roma/altro che può essere proposto anche in altro modo e cioè Roma - Latium/altro o Roma/Latium – altro: nel primo caso Lazio e Roma coincidono, nel secondo il Lazio è assimilato al resto del mondo. Questa seconda opposizione spiega l’importanza del riconoscimento della cittadinanza romana. Civis romanus sum, che sottolinea appunto la cittadinanza romana, è un concetto che si oppone a latine loquor,che ha un valore puramente di identificazione culturale ed etnica ma non giuridica come la prima espressione. Roma era solo una città e il Lazio era per dimensione poco più grande mentre tutto il resto, “l’altro” era ovviamente enorme. I popoli italici che pretendevano la cittadinanza, la ottennero al termine delle guerre sociali, espressione che deriva da soci cioè “alleati” (di Roma). Il latino era contrapposto soprattutto al greco, l’unica lingua che lo potesse eguagliare.

Il concetto di romanus, inizialmente solo giuridico e politico, inizia a colorarsi di elementi linguistici: ad un certo punto i greci parlano di “he ton romaion dialektos” cioè la lingua dei romani, che corrisponde al latino. Nel greco ellenistico no troviamo l’espressione “latinus”.

Il concetto di urbanitas è una nozione latina culturale che deriva da urbs che significa “città” ma più precisamente Roma, la città per eccellenza. Urbanitas definisce quindi tutto ciò che è corretto, canonico, ben fatto nel comportamento. Nasce il gioco di parole urbi et orbis, “la città e il mondo”. Urbis et orbis è un’espressione di epoca imperiale dove l’urbs era diventata tutta il mondo secondo la tendenza etnocentrica di riconoscere solo ciò che si conosce. Roma è identificata con il mondo e quindi anche il Lazio è Roma. Tutto il resto era ultimus, cioè il confine dell’orbis, il mondo sconosciuto.

Le lingue romanze sono la sopravvivenza dell’urbs. Significativa è la sopravvivenza del latino in Romania, che è circondata da popoli di lingua slava.

Si crea un’opposizione tra latinus e romanus: il primo è la lingua scritta e corretta, il secondo è la lingua parlata. Un’enciclica del Concilio di Tours dell’813 d. C. diceva di fare le prediche in «rustica romana lingua» e non in latino. Fino al Concilio Vaticano II (1962-65) la Chiesa Cattolica ha conservato l’ideale letterario della purezza del latino per i riti religiosi. Per secoli c’è stata un’incomprensibilità del rito.

“Romano” diventa sinonimo di “rustico”, (da rus = campagna) e si contrappone a urbanus che diventa sinonimo di raffinato, corretto. La città è il luogo dove si parla bene, correttamente, la campagna quello dove si parla male. Quest’opposizione tra campagna = negativo e città = positivo è un concetto risalente alla tarda latinità, e si riflette anche nella contrapposizione paganus - miles Christi (soldato di Cristo assimilato alla milizia urbana). Paganus significa paesano e deriva da pagus = “villaggio”; questo termine è diventato sinonimo di “non cristiano” perché il Cristianesimo si diffuse inizialmente nell’urbs ad opera della predicazione degli apostoli di Gesù Pietro e Paolo, i quali predicano in greco a Roma. Al di fuori dell’urbs, nel pagus, cioè in campagna, rimangono coloro i quali sono ancora legati a divinità e riti naturalistici ed, appunto, pagani. Tale contrapposizione si rafforza quando nell’urbs si crea “l’esercito di Cristo” , che con la spada spirituale conquisterà il resto del mondo. La sede della religione cattolica è Roma e la sua lingua è il sermo latinus. Ancora oggi la prima stesura delle encicliche viene fatta in latino.

Giovedì 26 Marzo 2009

- I logonimi latini

Per logonimo si intende un elemento del lessico (verbo, nome aggettivo, avverbio) che si riferisce all’attività linguistica. Un esempio tipico è il verbo «parlare». Ci sono state varie classificazioni dei logonimi, ad esempio in base alla modalità o alla struttura dell’attività linguistica.

Lo studio dei logonimi può essere volto a scoprire quali e quanti logonimi latini sono rimasti nelle lingue romanze e quali significati essi hanno assunto nelle stesse.

Definire la dimensione dell’etimologia è importante. “Basi storiche” significa basi etimologiche, perché la storia di una parola è la sua etimologia. In latino il verbo “parlare” non esiste: esso deriva da parabolare, che appartiene al latino tardo mentre loqui non è sopravvissuto nelle lingue romanze se non in termini dotti (loquace, locuzione ecc). L’analisi etimologica può essere svolta in varie direzioni. È possibile risalire all’etimologia di un nome o vedere se un nome latino ha un antecedente o un equivalente in altre lingue indoeuropee oppure da una parola latina si può fare una ricostruzione “in avanti” arrivando ad una delle lingue romanze, per vedere come un elemento è sopravvissuto.

La diacronia è un modo di affrontare lo studio linguistico che pone in primo piano le circostanze in cui le lingue si trasformano nel tempo. Si stabiliscono dei punti di riferimento nel tempo come la lingua indoeuropea, ricostruita attraverso la comparazione delle diverse lingue indoeuropee e che non ha né tempo né luogo.

In un’ipotetica ricostruzione diacronica possiamo prendere come punti di riferimento:

- l’indoeuropeo (anche se si potrebbe andare ancora più indietro) vedendo de una parola latina o la sua radice possono essere ragionevolmente ricondotti all’indoeuropeo;

- il latino arcaico;

- il latino classico;

- le lingue romanze.

Wilhelm Meyer Lübke, uno studioso svizzero(1861 –1936), si è dedicato allo studio di quella fase intermedia tra latino e lingue romanze, il latino preromanzo, a cui si può accedere col metodo comparativo, confrontando tra loro le lingue romanze. Meyer Lübke appartiene alla scuola dei neogrammatici e ne applica il metodo, partendo dalle lingue romanze per risalire alla loro origine. Scrive il Romanisches Etymologisches Wörterbuch , dizionario etimologico delle lingue romanze, in cui i lemmi sono identificati da parole latine sopravvissute..

Nella ricerca etimologica possiamo partire dall’italiano, dallo spagnolo o dal francese e così via utilizzando dei dizionari etimologici . Nel caso dell’italiano uno strumento molto utile è il dizionario Lessico Etimologico Italiano iniziato dal tedesco Max Pfister e tutt’ora in lavorazione. Inoltre ci sono:

- Dizionario Etimologico Italiano (DEI) di Battisti-Alessio (da non confondere con quello di Francesco Bonomi);

- Dizionario Etimologico della lingua italiana(DELI) di Cortelazzo-Zolli.

Alcune forme latine o tardo latine possono sopravvivere nei dialetti. In questo processo si va sempre da una pluralità (di lingue) ad un’unità (la lingua madre da cui tutte derivano). Il latino continua in tanti latini attestati dai vari dialetti e dalle varie parlate. Ecco perché Meyer Lübke testimonia l’etimologia di tutti i dialetti romanzi che conosce. Pfister, Battisti-Alessio e Cortelazzo-Zolli tengono tutti in conto la radice etimologica dei dialetti.

Il primo dizionario etimologico delle lingue romanze fu redatto da Friederich Christian Diez (EWRS, Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen) prima del metodo neogrammatico e attualmente non è più utilizzato.

Giovanni Semerano (1911-2005) , dotto direttore della Biblioteca Laurenziana e poi della Biblioteca Nazionale di Firenze, personaggio vissuto fuori dell’Università, ma accreditato da una sua probabile appartenenza ad ambienti massonici, è citato in modo inopportuno nell’ambito dell’etimologia latina, con un suo dizionario pubblicato a Firenze da Olschki. Sostiene che l’indoeuropeo non è mai esistito e che tutte le lingue dell’Europa (comprese il latino e il greco) derivano dall’accadico, l’antica lingua dei babilonesi. Semerano ha approfittato dell’omertà di molti linguisti italiani, che non sono stati sufficientemente energici nel respingere le sue idee, e le sue protezioni lo hanno purtroppo accreditato (anche su Internet), ed i suoi volumi continuano a circolare. Semerano rappresenta un momento molto grave della sociologia culturale italiana, non solo per le sue idee non scientifiche, ma per l’acquiescenza acritica di chi le ha appoggiate “fraternamente”.

- Dizionari etimologici della lingua latina

- A. Ernout- A. Meillet DELL - Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine, Histoire des mots (Paris, 1932). Meillet è stato il più importante linguista all’inizio del ‘900 ed è il capostipite della scuola linguistica francese. Il suo lavoro nel dizionario riguarda proprio il percorso a ritroso dal latino all’indoeuropeo. Il grandissimo lavoro di Ernout riguarda invece l’Histoire des mots: per ogni parola egli riporta la famiglia di parole a cui essa appartiene, con diminutivi, derivati e composti e per ognuno si dà la spiegazione del significato.

Esempio: al lemma caro-carnistroviamo:

- carnifex = colui che degli uomini fa carne; da cui deriva carnificina;

- carnarius = amante della carne.

- carnalis, carnalitas, carnatio da cui incarnatio (derivato tardo della lingua della Chiesa)

A questo punto interviene Meillet con il significato originale, che è “pezzo di carne” ed in cui il nucleo semantico più antico è “pezzo”. Meillet osserva che in particolare nelle lingue italiche ci sono continuatori di queste radici: così nell’Osco c’è carneis, che significa “carne”; l’Umbro conserva caru che significa carne e cartu che significa “distribuzione, dare parti”. Meillet chiama in causa altre parole di altre lingue: horundr, della lingua irlandese arcaica che significa “pelle”; viene spiegato che ciò deriva dai sacrifici rituali che prevedevano l’offerta alla divinità di parti di animali. Il valore di caro-carnis come “porzione, fetta” deriva dalla preparazione della carne sacrificale per i riti religiosi antichi. Il significato originale di curtus (da cui deriva l’italiano corto) è “mozzato, tagliato”. La storia della parola viene ricostruita sia nel latino che nelle lingue italiche e indoeuropee. In tutte le voci c’è un riferimento al dizionario di Meyer- Lübke (ad esempio nel caso di caro-carnis troviamo M-L 1706), Il REW attribuisce un numero a ciascun lemmai e ciò ne facilita l’uso.

- LEW Lateinisches Etymologisches Wörterbuch (1938-1954) fatto la prima volta da Walde nel 1906 e poi rifatto da J. B. Hoffman, entrambi tedeschi. Walde aveva fatto anche un dizionario comparato delle lingue indoeuropee, poi rifatto da uno studioso polacco, J. Pokorny. Meillet si basa anche sul lavoro di Walde per le sue etimologie.

Ricapitolando gli strumenti per indagare l’etimologia latina sono:

- il dizionario Ernout-Meiller;

- il dizionario Meyer- Lübke che testimonia la sopravvivenza di una parola nelle lingue e nei dialetti romanzi;

- i vari dizionari etimologici delle lingue romanze.

L’ETIMOLOGIA

Cos’è il significato?

L’etimologia è la ricerca scrupolosa del significato, dal greco ‘scienza del vero’.

Eugenio Coseriu (linguista di origine rumena, studioso di lingue classiche e romanze, si è occupato anche di teoria del linguaggio) distingue per il significato 3 livelli:

- Designazione Bezeichnung

- Significato Bedeutung

- Senso Sinn

dove

- è il rapporto tra la parola intesa come segno e la realtà (il termine designazione contiene la parola segno “ zeich”)

- è il valore che una parola ha dentro la lingua a cui appartiene, collegato al sistema linguistico.(Bedeutung significa pensare)

- è il valore che la parola ha nell’atto linguistico in cui compare, collegato all’uso.

Tali componenti sono universali, cioè sono presenti in tutte le lingue.

Quale verità cerchiamo con l’etimologia?

Cerchiamo di ricostruire prima la designazione.

Es.it. strada < lat. via strata era una via pavimentata e particolarmente curata

strata: participio di sternere cioè stendere.

Nelle lingue morte la designazione spesso la troviamo nell’uso, cioè nel testo.

L’Ernout- Meillet si basa sulla ricerca della 2ª componente di Coseriu, il significato (Bedeutung).

LOGONIMI LATINI

Il vocabolario latino offre molti termini che valorizzano i diversi modi e le diverse funzioni del parlare. Il patrimonio di logonimi del latino è ricchissimo.

Abbiamo infatti termini diversi in base a:

- situazioni, destinatari ed istanze referenziali dell’enunciazione orale;

- diverso uso delle modulazioni della voce;

- funzione illocutiva o perlocutiva dell’atto linguistico della domanda, del saluto;

- diverse modalità e situazioni del silenzio.

Alcuni di questi verbi sono delocutivi, cioè derivano da una locuzione che costituisce un atto linguistico; esempi: negare = dire nec; autumare = dire autem (ma) e quindi argomentare ecc.

dīco, is , dixi, dic–tum, dicere (radice deik- ) = mostrare con la parola.

Significa “indicare”greco deik-nu-mi

Martedì 31 marzo 2009

Le parole per le parole - I logonimi nelle lingue e nel metalinguaggio, a cura di Cristina Vallini presentazione di Tullio De Mauro. Roma, Il Calamo 2000.

(Leggere i testi di De Mauro, Vallini, Silvestri)

Logonimi: parole che designano le attività linguistiche.

De Mauro ha redatto un elenco di termini che finiscono in -onimo. Esempio: etnonimo, omonimo ecc. L’autore aggiunge all’elenco il termine LOGONIMO, dandone una definizione completa anche nell’omonimo Dizionario della lingua Italiana. La definizione:

Logonimo: s.m. TS ling. [1997; comp. Di logo- e -onimo] parola o termine indicante aspetti e parti di frasi e testi e della loro realizzazione e ricezione.

Notiamo nella definizione l’uso del vocabolo termine e del vocabolo parola che hanno referenze diverse, in quanto il vocabolo Parola designa una realtà non solo linguistica ma anche umana e quotidiana, è più vago e poetico. Il vocabolo Termine è molto preciso e definito. (cfr. La distinzione effettuata da Leopardi nello Zibaldone : http://www.pelagus.org/it/libri/ZIBALDONE,_di_Giacomo_Leopardi_142.html)

Meccanicamente pensiamo che l’attività linguistica sia soltanto il parlare, in realtà non è proprio così, perché l’atto linguistico (in quanto comunicazione) comprende anche l’ascoltare, è un circuito comunicativo. Quindi il parlare consiste nella realizzazione di frasi e testi e la loro ricezione. I logonimi fanno parte dell’attività umana.

Metalinguaggio

Un linguaggio A che parla di un linguaggio B si dice metalinguaggio. Se A e B coincidono e se A parla dei suoi stessi segni, si dice che A funge da metalinguaggio riflessivo. La distinzione tra linguistico e metalinguistico viene esemplificata con l’uso del sillogismo(dal greco συλλογισμός ovvero ragionamento concatenato). Esso è composto da una premessa, una suppositio materialis ed una suppositio formalis. Esempio: Tutti gli uomini sono mortali.

Tutti i greci sono uomini .

Tutti i greci sono mortali .

Questo è un sillogismo valido. Ci sono, chiaramente sillogismi perfetti dal punto di vista strutturale, ma sbagliati dal punto di vista semantico. Esempio: Mus est syllaba (suppositio materialis)

Syllaba non rodit caseum (suppositio formalis)

Ergo mus non rodit caseum(suppositio formalis)

Questo sillogismo è perfetto, ma non valido dal punto di vista semantico, dato che si confondono linguaggio e metalinguaggio. In quanto mus è una sillaba dal punto di vista del metalinguaggio (la parola mus è una sillaba), ma il termine significa topo, e quindi il sillogismo fallisce (mus è una sillaba, la sillaba non mangia il formaggio, quindi mus non mangia il formaggio).

De Mauro propone una classificazione di logonimi, ripartendoli in sette classi. In queste classificazione esplicita due limitazioni: 1) tratta solo di verbi, lasciando da parte i lessemi nominali e aggettivali; 2) limita la classificazione ai lessemi verbali semplici, lasciando il patrimonio di polirematiche: es. far parola, abbassare la voce ecc. Ecco la classificazione:

VERBI GENERALMENTE SEMIOTICI: comunicare, esprimere, segnalare ecc.

VERBI GENERALMENTE E GENERICAMENTE LINGUISTICI: dire , parlare.

VERBI DISTINTIVI DI MODALITÀ FONETICHE DEL DIRE: (modo di pronunciare le parole) strillare, bisbigliare ecc.

VERBI DISTINTIVI DI MODALITÀ SEMANTICO-TESTUALI: dialogare, conversare, disputare ecc.

VERBI DI MODALITÀ E CONSEGUENZE PERLOCUTIVE E GIURUDICHE DEL DIRE: (atto perlocutivo indica la conseguenza di un atto nella realtà) minacciare, promettere ecc.

VERBI SCRIBENDI: annotare, digitare ecc.

VERBI ERMENEUTICI: (ovvero riguardanti l’interpretazione linguistica) decodificare, tradurre, volgarizzare ecc.

Giovedì 2 aprile 2009

Saggio “LOGOS E LOGONIMI” di Domenico Silvestri

λόγος = logos λέξις= lexis ξ = K(g) + s diventato quindi x

log- radice leg- radice

Notiamo, in questo caso una mutazione vocalica interna, ovvero l’apofonia vocalica, per la quale nella stessa radice si alternano diverse vocali. Esempio in latino: facio, feci.

Che cos’è il Logos? Che cosa vuol dire? Il termine Logos ha avuto una storia molto importante e per capirne il significato, non possiamo solo limitarci alla traduzione del termine. Possiamo riportare qualche esempio di traduzione della parola Logos, come nel caso del Vangelo di Giovanni che si apre dicendo: « Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος» ovvero «In principio era il Logos». Il Vangelo fu successivamente tradotto da S. Girolamo in latino, riportando la parola Logos come Verbum, e quindi in italiano Verbo. Il problema della traduzione risulta evidente perché la parola verbo in italiano designa solo e soltanto una categoria grammaticale, se fossimo parlanti stranieri avremmo sicuramente delle difficoltà nel comprendere la traduzione :« In principio era il Verbo». Silvestri va alla ricerca del significato della parola Logos in diversi testi greci, e ne conclude che sono stati attribuiti diversi significati al termine. Il suo discorso parte dal concetto di Logos e mondo: da Eraclito a Wittgenstein. Nei Frammenti di Eraclito ritroviamo: «La saggezza di quello che ascolta non me, ma il logos consiste nel riconoscere che una sola cosa sono tutte le cose». In questo caso il Logos è entità di connessione, il pensiero è connessione. Tutte le cose sono legate e riconducibili ad un principio di unità. Eraclito afferma che per tutti l’esperienza consiste nella connessione, ma purtroppo gli uomini comuni sono condannati alla disconnessione. Analizzando il Tractatus logico- philosophicus di Wittgenstein, scritto in assiomi, si ha che: “Il mondo è tutto ciò che accade”; “Il mondo è la totalità dei fatti” ; “I fatti nello spazio logico sono il mondo” ; “ Lo stato di cose è un nesso di oggetti” quindi il mondo è un nesso tra le cose. Bisogna ben ricordare questo concetto di mondo come nesso. Quindi avremo: se il logos ontologico è il mondo, ovvero una totalità di fatti, di stati di cose, di nessi, anche il logos linguistico, in quanto pensiero, è un totale di fatti linguistici, di stati di cose linguistiche, di nessi linguistici. Inoltre nell’ultimo canto della Divina Commedia, Dante scrive: « Nel suo profondo vidi che s’interna, legato con amore in un volume, ciò che per l’universo si squaderna», ovvero il legame di tutto quello che nell’universo è spaginato. Linguisticamente LEGAME ha alla base una radice leg- di legato. Anche in questo caso rientra il concetto di connessione. Quindi per Silvestri il Logos è entità di connessione.

Lexis: la capacità di realizzare il Logos. Lexis è parlare, mettere in atto il logos (pensiero linguistico). Il parlare presuppone il pensare, mettere insieme parti di parole. Sempre Dante nel II canto dell’Inferno: « Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d’ira, voci alte e fioche e suon di man con elle».

In questa terzina ritroviamo una climax discendente, si parte da un massimo di diversità ad un minimo rappresentato da un suono. Questa terzina riportata da Silvestri indica la sensibilità logonimica di Dante.

Esempi di “autocertificazione” linguistica Gli oschi, erano convinti che i defunti che scendevano agli inferi, potevano aiutarli, e si servivano di loro mandando maledizioni scrivendole su una lamina di piombo. Per esempio: “ nep fatíum nep deíkum pútians” ovvero “non possano né parlare né dire”. La maledizione si svolge secondo una climax ascendente evidente. Quindi Logos:connessione Lexis:attività di connessione attraverso il discorso.

Classificazione dei logonimi proposta da Silvestri

Silvestri distingue tra due grandi aree: 1)Area (evoluta) della selezione e della combinazione

2)Area (primordiale) della manifestazione e dell’interazione

Alla prima area appartengono i due principi di selezione e combinazione della lingua formulati da Jakobson, consistenti nello scegliere da un repertorio e poi combinare gli elementi scelti. (Logos come combinazione ed unione). In questa area Silvestri colloca i logonimi relazionali(introversi). Questi logonimi sono detti introversi perché descrivono l’organizzazione interna della lingua, le sue relazioni, ne esprimono la natura. Qui viene fuori la radice log- / leg- che ha i valori primari di “mettere insieme, raccogliere”. Esempio: greco λέγω, ovvero conto,scelgo, metto insieme e quindi “parlo” . Oppure in latino lego ovvero legare, mettere insieme, leggere. Sempre alla prima area appartengono i logonimi referenziali (estroversi) ovvero manifestano a cosa serve la lingua. Esempio: greco φημί latino dīco ovvero rispettivamente “illuminare con le parole” e “far brillare con le parole”. Essi indicano la loro referenza verso il mondo. Alla seconda area appartengono i logonimi fenomenico-manifesti e processuali-interattivi. Caratteristiche fonetiche dei logonimi.

Studiare le fotocopie messe a disposizione.

N.B. per i riferimenti a Jakobson, vedere l’Atlante e La forbice e il ventaglio.

R. Jakobson, Saggi di linguistica generale. http://books.google.it/books?id=Gx_5FAv9-QcC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=jakobson+selezione+e+combinazione&source=bl&ots=H1-agGdfFc&sig=7I_C_uA830l_YLbdyjCf3mazPag&hl=it&ei=ELnfSd53x4ewBs29zdsI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2

Martedì 07 aprile 2009

- Marouzeau : “Le latin langue de paysans”

Nel saggio “Le latin langue de paysans” Marouzeau fa un elenco di termini entrati nel lessico comune. La parola “cultura” deriva dal verbo colo, da cui deriva anche “coltivare” che può essere riferito alla terra o, con uno slittamento letterario, ad hobby, passione cc. Lo slittamento letterario si verifica ancora di più con “cultura”. La tesi di Marouzeau è che molti termini entrati nell’uso comune e ce hanno occupato un campo referenziale molto ampio, all’inizio avevano un valore molto ristretto. Ecco alcuni esempi:

- Egregio aggettivo che denota rispetto, significa, dal latino e-gregius, “fuori dal gregge”ed indica quindi qualcuno che si distingue dalla massa: il gregge è infatti caratterizzato dall’indistinto, dalla massa (di ovini).

- Verso (inteso come unità poetica), deriva dal latino vertor che significa “giro” e si riferisce all’attività agricola dell’aratura, in cui alla fine di ogni fila si torna indietro (ed appunto alla fine di ogni verso si va a capo).

Sono tutte metafore, perché di usa un termine fuori dal suo campo solito. La metafora si basa sulla fantasia che ha portato a spostare la referenza di questi termini dalla lingua dei campi alla lingua comune.

- DA Poccetti Una storia della lingua latina :

urbanitas vs rusticitas

Il latino era impregnato di termini rurali: ciò faceva si che alla coscienza dei romani, tutto ciò che era legato alla campagna fosse sgradito, perché la campagna era legata al passato: si rifiutano le origini.

Il fatto che Roma fosse sempre stata legata al suo contesto campagnolo è evidente anche dallo studio del dialetto romano. Un esempio molto interessante è La vita di Cola Di Rienzo , uno scritto in romanesco che narra la vita di Nicola di Lorenzo, politico romano del ‘300. La cronaca della sua vita, opera di un anonimo romano, è stata scritta in un tipo di linguaggio simile anche al napoletano. Perché a Roma, dove si doveva conservare il latino più puro, viene fuori questo tipo di latino? Perché la città di Roma, la cui popolazione era stata decimata dalle pestilenze nel Medioevo, fu ripopolata da gruppi di individui provenienti dal contado, in particolare da quello sabino. Di conseguenza il romanesco diventò un dialetto meridionale, italico. Il latino di Roma, anche nella suo passaggio al volgare, fu influenzato fortemente dalla campagna. C’è un destino di Roma nel suo legame con la campagna. Il dialetto parlato dagli abitanti del contado romano (discendenti dei Sabini) era molto simile al napoletano ed era un modo di parlare tipico delle popolazioni non romane. La vita di Cola Di Rienzo attesta quel tipo di romanesco, che non è come quello moderno che si è “rilatinizzato”, cioè “toscanizzato”. Bisogna ricordare quanto detto a proposito degli Etruschi, che parlavano il latino correttamente perché non c’erano interferenze con la loro lingua originale, che era molto diversa dal latino. Alle origini di Roma ci sono Latini, Sabini ed Etruschi e quest’alternanza di popolazioni è evidente anche dal tradizionale alternarsi dei sette re (ad esempio Romolo era romano, Numa Pompilio, suo successore, era un sabino mentre Tarquinio il Superbo era etrusco). Quando queste popolazioni iniziarono a parlare latino i Sabini lo facevano con il proprio accento, e gli Etruschi senza accento.

Queste considerazioni costituiscono il contenuto del saggio di Clemente Merlo “Lazio sannita ed Etruria latina” (pubblicato dapprima negli Studi Etruschi, I, 1927, poi nell’It. dial. III, p. 84-92) con cui, iniziando la serie delle monografia ispirate al principio del sostrato etnico, Merlo faceva risalire all’etrusco il noto fenomeno dell’aspirazione di -k- latina intervocalica in Toscana e all’osco-umbro l’assimilazione dei nessi nd> nn e mb>mm che caratterizza ancora oggi il volgare romanesco così come gli altri dialetti dell’Italia centro-meridionale. La toscanizzazione del romanesco è dovuta all’elezione al soglio pontificio di papi appartenenti alla famiglia de’ Medici (Leone X e Clemente VII nel Cinquecento). La corte papale diventa il modello del parlare. Si imitano i nobili, i cortigiani come avvenne a Napoli con l’arrivo delle corti francese e spagnola. Con l’arrivo dei papi medicei il dialetto romanesco si allontana dai dialetti meridionali, avvicinandosi al toscano: il sermo urbano diventa fiorentino.

Coscienza linguistica, riflessione metalinguistca e politica della lingua (p1.3)

I parlanti non subiscono passivamente la lingua ma criticamente essi scelgono dei modelli piuttosto che altri. Poccetti mette in nesso l’abitudine conservatrice della lingua latina che è cambiata quando essa ha dovuto accettare l’introduzione del greco. I romani non volevano aprirsi ai greci per timore della corruzione che essi avrebbero potuto portare. Abbiamo quindi uno scontro tra l’ammirazione per la cultura greca e una sorta di blocco verso la stessa dovuto a motivi politici. Roma, soprattutto con le conquiste dell’Impero vedeva sempre nuove realtà che venivano istintivamente rifiutate ma che poi forzatamente dovevano essere accettate.

- Differenze tra civitas e polis

La parola italiana “città” deriva dal latino civitas. In greco città si diceva “polis”. Ecco un confronto:

- Civitas è un sostantivo derivato che viene da cives ( = cittadini) ed indica quindi “l’insieme dei cittadini”;

- Polis è un sostantivo primario e da esso deriva polites ( = cittadini) che sono gli abitanti della polis e per questo il concetto primario è quello di polis.

In latino prima ci sono i cives: il valore originario di “città” coincide con quello di “cittadinanza”; la città è l’insieme dei cittadini di Roma. La conoscenza della lingua è implicata dalla cittadinanza. I popoli conquistati da Roma volontariamente apprendono la lingua come elemento imprescindibile per ottenere il riconoscimento della cittadinanza romana. Il latino diffonde la cittadinanza.

L’Editto di Caracalla, nel 212 d.C., estenderà finalmente la cittadinanza a tutti gli uomini liberi dell’Impero.

Giovedì 16 aprile 2009

- Il posizionamento del latino nelle opere di alcuni importanti storici tra XVIII e XIX secolo

È ormai generalmente accettata l’idea che l’italiano derivi dal latino e che quest’ultimo sia lingua madre originale a partire dalla quale si sono formate diverse altre lingue, dette romanze o neolatine. Tuttavia l’ipotesi che il latino fosse stato costruito a tavolino partendo dal greco è stata sostenuta da molti studiosi, anche con argomentazioni molto convincenti. Ancora oggi ci sono teorie alternative rispetto a quelle più diffuse. Tra queste vi è anche un fenomeno opposto al tentativo di sminuire l’importanza del latino, e cioè c’è stato chi ha sostenuto che il latino fosse una lingua talmente “meta” che è stato ed è ancora ritenuto l’origine di tutte le lingue, addirittura dell’etrusco, che secondo molti studiosi non appartiene nemmeno all’area indoeuropea. Si tratta di ipotesi diverse, ognuna delle quali è portatrice di affermazioni forti, come quella appena citata per la quale l’etrusco deriverebbe dal latino. Vediamone alcune da vicino.

Scipione Maffei: nel 1727 pubblica Ragionamento sugli Itali primitivi. In esso ci sono alcuni passaggi in cui Maffei sembra voler dire che l’etrusco fosse una lingua estesa a tutta la penisola. C’è, in quest’affermazione, un conflitto con l’idea attuale per cui la prima lingua di generale attestazione in Italia è il latino, che per apposizione si è sovrapposta alle altre. Invece Maffei sostiene che l’etrusco sia una lingua originaria della penisola.

Stanislao Bardetti: gesuita, è autore dell’opera De’ primi abitatori dell’Italia (1769), in cui vi sono numerose pagine dedicate alle lingue per dimostrare vicinanze tra i popoli; la lingua è sempre stata usata dagli storici per dimostrare le proprie teorie riguardanti i legami tra popoli diversi. Anche Bardetti parla di un’origine e di una lingua comuni ai primi Itali. Egli usa un approccio prescientifico (e non scientifico), rifacendosi a datazioni bibliche, e riporta il 641 come anno della confusione delle lingue, stabilendo che il popolo originario della penisola fossero gli umbri; parla inoltre dell'ebraico come di una lingua originaria. In sostanza Bardetti propone che a) uno dei popoli originari della penisola italiana fossero gli umbri e che b) che questi derivassero dai galli. Lo storico respinge l’idea che l’italiano derivi dal latino e la sostituisce con l’ipotesi di una discendenza semitica. Come si è visto, non sempre il latino è riconosciuto come lingua madre.

Verso fine secolo troviamo un’opinione che si discosta dalle altre: nel 1788 Gian Rinaldo Carli pubblica in cinque volumi Delle antichità italiche; in esso, ricordando i tentativi dei suoi colleghi di trovare la lingua originaria, la quale ogni volta coincideva o aveva legami con la propria, il Carli afferma che le popolazioni e le relative lingue che dovevano essere isolate e studiate sono tre e sono le lingue di:

- autottoni

- aborigeni

- umbri.

Secondo il ragionamento di Carli, se nel solo Lazio antico Plinio isolava ben 53 lingue, nella penisola ce ne dovevano essere molte di più. Per questo l’illuminista istriano suggerisce di basarsi sullo studio solo di lingue che abbiano dei documenti, cioè delle testimonianze (scritti, lapidi, incisioni ecc…). In base a questo principio il Carli individua le lingue di:

- tirreni

- latini

- sabini.

Poi stila un elenco di lingue di cui non c’erano monumenti, tra cui quella degli umbri. Per quanto riguarda gli etruschi, secondo il Carli essi dovevano il loro nome alla parola tua cioè "incenso" che rimetteva alla pratica del sacrificio rituale. Tuttavia in base a quanto affermato da Plinio fino all’epoca di Troia nelle cerimonie sacrificali non si usava l’incenso ma le essenze di scorze di arancia e cedro affumicate e quindi quest’etimologia del nome etrusco non convinceva. Del resto gli etruschi non vengono mai nominati ma storici come Tucidide o Erodoto parlano di “tirreni”. Il Mar Tirreno è infatti il mare etrusco. In greco troviamo tursenoi che per il fenomeno del raddoppiamento diventa turrenoi; in questo tipo di parole la liquida spesso cambia di posto per cui turrenoi diventa trurrenoi; alla desinenza greca si sostituisce poi quella italica –trusc.

Luigi Lanzi: alla sua epoca fu un grande etruscologo aprendo la strada a considerazioni di tipo scientifico, pur commettendo un grande errore metodologico. Nel suo Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d'Italia (1789) Lanzi nota la somiglianza e quindi la parentela linguistica tra le lingue italiche. Il latino viene messo allo stesso livello di lingue minori. Il suo errore è nel considerare che tutto derivi dal greco, perfino il nome del Lazio che invece deriva da latino (Latium). Lanzi fa invece derivare Lazio da lato = ampio. Per quanto riguarda il significato ciò è plausibile, ma non lo è il fatto che i latini avrebbero preso la parola con cui definivano se stessi dal greco. Si stabilisce una dipendenza cronologica dal greco, idea molto difficile da eliminare.

Lorenzo Pignotti: è autore della Storia della Toscana (1813), in cui sostiene che tra i cambiamenti apportati dalla caduta dell’Impero Romano ci sarebbe il mutamento nella lingua. Secondo Pignotti il latino aveva resistito agli attacchi degli stranierismi e delle interferenze. Però dopo la caduta dell’Impero la penisola era stata invasa da popoli stranieri: per lo storico aretino questi stranieri erano numericamente inferiori. In conclusione la lingua latina era riuscita a conservarsi ed era destinata a farlo. Questo dimostra la filiazione tra italiano e latino.

Ottavio Mazzoni Toselli: secondo la tesi esposta in Origine della lingua italiana (1831) l’italiano deve tutto alla lingua gallica. Toselli rifiuta l’idea di una filiazione dell’italiano dal latino. Le lingue antiche più parlate erano l’etrusco, il latino e la lingua gallica. La linguistica scientifica era già nata. Per Toselli nell’italiano non si sarebbe addirittura conservato nessun vocabolo del latino. In mancanza di evidenze lessicali che lo legassero al latino, per ricostruire le origini della lingua italiana le altre due lingue possibile erano l’etrusco e il gallico tuttavia i Toscani avevano da tempo sostituito l’etrusco con il gallico, per cui esso non era più parlato. A sua volta il latino deriva dal greco e dal celtico e non aveva una sua dignità di lingua originale. L’autore fa poi una distinzione tra lingua dotta e lingua volgare. Quella che noi chiamiamo latino era la lingua scritta ma che nessuno parlava, mentre la lingua parlata a Roma era l’osco. A prova di ciò Toselli adduce il grande successo delle Atellanae, tipo di spettacolo comico burlesco in osco. Questo storico sostiene addirittura che in alcuni dialetti, come il bolognese, ci siano parole che hanno resistito al latino (ad esempio la prima voce del verbo essere).

Cesare Balbo: a metà dell’Ottocento individua tre lingue nell’ Italia antica:

1) tirrena, parlata da etruschi ed oschi e non di origine indoeuropea;

2) iberica, parlata da liguri, siculi e itali indoeuropea (impossibile quindi che parlassero della stessa lingua dei tirreni, infatti questa è indoeuropea;

3) celtumbra, molto diversa dalle altre. .

Il latino non c’è.

Le tavole eugubine sono sette tavole a partire dalle quali si è ricostruito l’umbro che era in stretta connessione con l’osco.

Giandomenico Romagnosi: propone che l’italiano debba esser fatto risalire non al latino ma all’osco. C’è però un difetto tipologico: il latino è riconosciuto come invenzione letteraria, modello artificiale. Ci sarebbe un’evidente continuità tra osco e latino.

Per l’esame:

- Le Parole per le parole. I logonimi nelle lingue e nel Metalinguaggio, a cura di Cristina Vallini (Il Calamo 2000). Testi di De Mauro, Silvestri, Vallini.

- Riprendere l’elenco dei logonimi latini indicati nel programma 2006, individuarne il significato e classificarli in base ai criteri di De Mauro e Silvestri.

- Studiare l’articolo di Marouzeau; individuare i significati latini dei termini trattati (elencati sotto), individuandone l’etimologia e verificandone la continuazione nelle lingue di studio moderne (italiano, spagnolo, francese, inglese).

- Una storia della lingua latina, di Poccetti, Poli, Santini (Carocci 1999). Capitolo I, Paragrafi 1, 2, 3.

LOGONIMI LATINI:

La valorizzazione e la diversificazione delle funzioni del parlato risaltano dalla ricchezza terminologica che offre il vocabolario latino in rapporto alla varietà delle forme e delle situazioni, dei destinatari e delle istanze referenziali nell’enunciazione orale (dicere, loqui, fari, fateri, fabulari, orare, nuntiarecon relativi composti, aio, inquam, spondere, nuncupare, verba/verbis concipere, nominare, calare, autumare, axare, indigitare, clarigare, negare, negumare, vocificare),in relazione al diverso uso delle modulazioni della voce (queri, clamare, appellare, vocare, ululare, murmurare; (h)eiulare, iubilare, quiritare, da cui italiano gridare, francese crier), in rapporto alla funzione illocutiva e perlocutiva dell’atto linguistico della domanda (quaerere, petere, (inter)rogare, postulare, percontari, flagitare, precari, poscere, venerare/-ari, obsecrare, supplicare), della risposta (respondere, redhostire), de! saluto (salutare, salvere, (h)avere, valere) fino alle diverse modalità e situazioni del silenzio (silere, tacere, favere linguis).

Un certo numero di questi verbi sono delocutivi, derivati, cioè, da una locuzione che costituisce un atto linguistico: salutare è “dire salutem”, salvere è “dire salve”, quiritare è “invocare Quirites”, negare è “dire nec ( non)”, (h)eiulare è “emettere (h)ei ( un gemito)”, autumare è “dire autem” (connettore frastico, donde “argomentare”), ovare è “levare euhoe” (grido di esultazione bacchica) e forse anche parentare “commemorare invocando parentes”.

LOGONIMI LATINI (da Ernout-Meillet)

Termini significativi per Marouzeau: pecunia, colo, ager, laetus/laetamen, felix, fecundus, fenus, locuples, frugi, fructus/frumentum, egregius, sincerus, robur, imbecillus, caducusrivalis, peccare, ni-hilum, flocci, nauci, stipulari, inchoare/incohare, stimulare, instigare, maturare, radicitus, impedire/expedire, de-fendere, tribulare, versus, delirare, praeuaricari, putare, legere/legulus, cernere/cribrum, explorare, agmen/ager, examen, iuuencus, propago, saeculum

http://cta.iuo.it/HomePages/cvallini/latino_2009.doc

Ecco alcuni link utili esplorati durante la lezione:

http://www.unich.it/filosofia/didattica/aa20072008/online/careri/lezione_03.ppt

http://it.wikipedia.org/wiki/Latino_volgare

http://www.orbilat.com/Languages/Latin_Vulgar/Vocabulary/Appendix_Probi.html

Che è possibile leggere interamente cliccando il seguente link: http://www.pelagus.org/it/libri/TUTTI_I_SONETTI_ROMANESCHI_1,_di_Giuseppe_Gioachino_Belli_13.html

Ecco un link utile esplorato durante la lezione:

http://www.orbilat.com/Encyclopaedia/M/Meyer-Luebke_Wilhelm.html

Per un elenco di dizionari etimologici in varie lingue, romanze e non, si può consultare il link:

http://it.wikipedia.org/wiki/Dizionario_etimologico , in cui però si riscontrano numerose arbitrarietà.

I cui dizionari etimologici delle lingue greca e latina sono citati nell’elenco stilato sulla pagina di Wikipedia di cui alla nota 2

Durante l’ultima parte della lezione è stata esplorata l’ultima sezione (denominata “Logonimi Latini”) degli appunti online presenti nella pagina della docente, appartenenti all’a.a. 2006-2007, accessibile tramite il link:

http://docenti.unior.it/cvallini/argomenti_latino_2006.doc

Fonte: http://cta.iuo.it/HomePages/cvallini/latino_2009.doc

Sito web da visitare: http://cta.iuo.it/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Parola chiave google : Latino basi storiche del lessico europeo tipo file : doc

Latino basi storiche del lessico europeo

Visita la nostra pagina principale

Latino basi storiche del lessico europeo

Termini d' uso e privacy