Colorimetria

Colorimetria

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

Colorimetria

8. Classificazione storica dei colori

1672 Newton

Nel 1672 Isaac Newton, già docente di matematica a Cambridge, viene eletto socio della Royal Society, un insigne associazione che si occupa di diffondere le nuove scoperte della scienza. Nello stesso anno Newton presenta alla Royal la sua teoria sulla luce ed i colori.

Fino a quel momento si credeva che la luce fosse bianca, in tutto e per tutto, e che l'apparizione dei colori, quando la luce colpiva particolari oggetti (vetri spessi, superfici di acqua), era il segno di una sorta di processo di contaminazione della luce da parte delle cose terrene. Il sole, incarnazione del divino, poteva solo emettere una luce pura, cioè bianca.

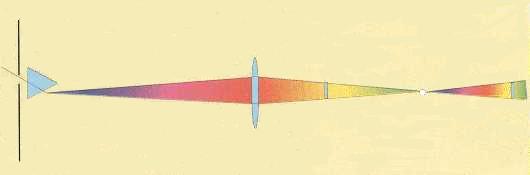

Agli inizi del 1666 Newton fece il seguente esperimento: schermando una finestra con una tavola e forandola, fece entrare un fascio stretto di luce in una stanza buia, egli fece attraversare al raggio di luce un prisma, proiettando la luce che ne fuoriusciva su uno schermo bianco. Sullo schermo bianco apparvero nitidissimi i colori dell'arcobaleno in una sequenza che andava dal rosso al violetto, lungo una striscia sfumata che Newton chiamò spettro della luce. Dopo aver fatto ciò Newton isolò uno dei raggi colorati e gli fece attraversare un altro prisma e il raggio fuoriuscì dal prisma mantenendo lo stesso colore. Alla fine Newton si produsse in quello che viene considerato l'esperimento cruciale che dimostrò che i colori hanno a che fare con un data proprietà fisica della luce: lo scienziato fece passare il raggio di luce scomposto attraverso una lente, e mettendo a fuoco su uno schermo la luce scomposta che veniva fuori dalla lente ottenne di nuovo la radiazione luminosa bianca.

Schematizzazione dell'esperimento di Newton per riottenere

dalla luce scomposta la luce bianca, il punto bianco alla destra della lente è il punto in

cui i colori dello spettro si ricompongono nella luce bianca

Supportato da una lunga serie di esperimenti Newton giunse alla conclusione che la luce bianca era una miscela di luci colorate che lui pensò essere corpuscoli di diverso spessore, e che tali corpuscoli quando incontravano un materiale diverso dall'aria venivano deviati (diffratti) in misura maggiore via via che si andava dal violetto al rosso, per questa ragione facendo passare la luce attraverso un prisma apparivano sulla parete i colori dello spettro.

1800 Young

Thomas Young avanzò l'ipotesi che i recettori responsabili della visone diurna (visione a colori) fossero di tre tipi, ognuno sensibile ad uno dei tre colori primari che lui stabilì essere il verde, il rosso e il blu. La sua ipotesi venne solo in seguito confermata da successive ricerche sulla fisologia dell'occhio, che mostrarono l'esistenza sulla retina di tre tipi diversi di coni (fotorecettori adoperati dall'occhio in luce diurna). Young ipotizzò che la visione delle diverse sfumature di colori veniva generata dall'azione combinata di questi tre recettori, capaci di reagire in modo diverso alle differenti frequenze presenti nella radiazione luminosa.

1810 Goethe

Wolfgang Goethe diede inizio ai suoi esperimenti sulla luce adoperando in modo erroneo il prisma. Provò a guardare una parete bianca attraverso un prisma e dato che nonostante il prisma la continuava a vedere bianca, concluse che Newton aveva commesso un errore e che la luce del sole non era una miscela dei colori dello spettro. Goethe non aveva ripetuto correttamente l'esperimento di Newton che consisteva nel far passare del prisma un fascio di luce stretto e si limitò ad osservare delle vaste superfici ignorando che la luce riflessa in ogni punto della parete veniva scomposta ma che i colori scomposti su una superficie vasta venivano a miscelarsi di nuovo riproducendo il bianco, difatti solo ai bordi di vaste superfici è possibile vedere lo spettro luminoso.

A Goethe va dato comunque il merito di essere stato tra primi ad indagare sul modo in cui i contesti modificano le sensazioni dei colori. Mostrò in modo evidente come la visione dei colori sia un modo dell'organismo, in particolare dell'apparato visivo, di reagire agli stimoli luminosi provenienti dall'esterno.

Studiando le ombre prodotte da luci fortemente colorate Goethe si rese conto di come l'occhio tendesse a vedere le ombre, per esempio, proiettate da un luce verde come fortemente colorate di rosso, scoprì insomma che alla visione di un colore l'occhio reagisce tingendo i colori adiacenti con il suo complementare individuabile nel cerchio di Newton come il suo opposto. Anche Goethe realizzò un cerchio dei colori analogo a quello di Newton (vedi immagine al lato).

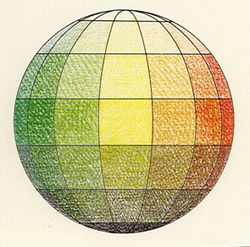

1810 Runge

Nel 1810, l'anno in cui Wolfgang Goethe pubblicò la sua teoria dei colori, il pittore tedesco Philipp Otto Runge presentò il suo lavoro sulla sfera dei colori. Partendo dai tre colori primari della pittura, che sono il Blu, il Giallo e il Rosso. Runge costruì una sfera dove sulla fascia centrale (il cerchio massimo della sfera) sono riportate le tonalità di colori più pure (sature) che dal giallo vanno al verde, al blu, al viola, al rosso, all'arancio per ritornare al giallo. Per ciò che riguarda la luminosità, i colori diventano più chiari via via che si va verso l'alto della sfera, e più scuri verso il basso. La sfera di Runge va letta anche in profondità, essa è composta da segmenti tridimensionali ed ogni colore va sporcandosi di grigio (meno saturo) quanto più ci sposta verso l'asse, all'interno della sfera.

Sfera dei colori di Philipp Otto Runge

1859 Maxwell

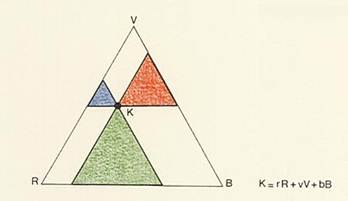

Nel 1859 Maxwell fece conoscere la sua Teoria sulla visione dei colori, che va considerata come l'origine della misura quantitativa dei colori (Colorimetria). Grazie ad una serie di esperimenti condotti con dei cerchi rotanti e con delle macchine ottiche di sua invenzione, che gli permettevano di miscelare le luci colorate controllandone con precisione le intensità, Maxwell riuscì a creare dei diagrammi, famosi con il nome di Triangoli di Maxwell. Adoperando questi diagrammi era possibile, attraverso delle somme matematiche, ottenere tutte le sfumature di colori ottenibili dai tre primari di Young (verde, blu e rosso).

I cerchi rotanti di Maxwell erano fatti in modo tale da potere fissare sulla superfici, dei settori di carta colorata di diversa larghezza. Maxwell, lavorando con i colori primari spettrali (verde, blue rosso), ottenne le diverse sfumature dello spettro modificando i rapporti di proporzione tra i vari settori, grazie a questi suoi esperimenti ottenne il suo diagramma triangolare, nel quale alle sfumature di colore corrispondono dei rapporti matematici tra i tre diversi primari.

I diagrammi di Maxewll sono all'origine del diagramma CEI sul quale sono riportate, in corrispondenza dei colori, le rispettive frequenze di onda elettromagnetica.

Il diagramma CEI è attualmente considerato il diagramma standard dei colori spettrali, adoperato da astronomi, fisici, pittori e grafici.

1905 Munsell

Abbiamo visto che le tre caratteristiche che identificano un colore sono la tinta, la luminosità e la saturazione.

Il diagramma tridimensionale che analizzeremo venne proposto da Munsell nel 1905 e poi riveduto nel 1943 e definisce tre attributi di colore: H (hue, cioè tonalità, tinta), C (chroma, cioè croma, misura della saturazione) e V (valore, cioè luminosità).

Il sistema rappresenta graficamente queste tre caratteristiche in modo che corrispondano alle tre coordinate di un ipotetico solido di rotazione (si utilizza quindi un sistema di coordinate cilindriche nello spazio).

Ogni colore è un punto appartenente allo spazio di questo solido di rotazione e viene identificato da tre valori:

la posizione angolare sulla circonferenza, che indica la tinta;

la posizione angolare sulla circonferenza, che indica la tinta;

l'altezza rispetto all'asse centrale, che indica la luminosità;

l'altezza rispetto all'asse centrale, che indica la luminosità;

la distanza dal centro, che indica la saturazione.

la distanza dal centro, che indica la saturazione.

La tinta è divisa in cinque colori di base: rosso (R), giallo (Y), verde (G), blu (B) e porpora (P), e cinque colori intermedi (RP, PB, BG, GY, YR) ciascuno di questi avente 10 gradazioni intermedie.;

la saturazione è il suo grado di purezza (quanto più un colore è puro, tanto più si differenzia dal grigio), è suddivisa in 15 gradazioni;

la luminosità, banalmente, rappresenta la caratteristica di essere più o meno chiaro ed è definito in 11 incrementi da bianco a nero..

L'aspetto dei colori nel sistema di Munsell viene caratterizzato usando gruppi di tre simboli. Ad esempio, un rosso brillante è 5R 4/14, dove 5R è la tonalità, 4 la luminosità e 14 il croma.

1963 La scala Pantone

Pantone Inc. è una compagnia americana con sede a Carlstadt, New Jersey nota per aver ideato l'omonima scala di colori spesso usata nell'industria grafica.

La Pantone fu fondata nel 1962 da Lawrence Herbert, attuale CEO, amministratore e presidente della compagnia. Nata come fornitrice di carte colorate per l'industria cosmetica, già nel 1963 ha prodotto la prima scala colore. Attualmente la Pantone produce la famosa scala, dei dispositivi per il riconoscimento dei colori e per la composizione degli stessi attraverso la miscelazione dei colori primari.

La Scala Pantone si presenta come un insieme di fogli di circa 15x5 cm sovrapposti rilegati in un solo angolo con un occhiello. In questo modo le pagine possono essere fatte ruotare fino a trovare il colore desiderato. Ogni "pagina" presenta dei quadrati colorati identificati da un numero stampati al vivo (cioè il colore arriva fino al bordo del foglio in modo da poter essere sovrapposto per un confronto diretto). Ad esempio una pagina può contenere 4 o 5 quadrati gialli con delle lievi variazioni di luminosità.

In teoria l'idea di base è che una persona può scegliere un determinato colore dalla guida e utilizzare il numero corrispondente per specificare come stamparlo. Ad esempio un cliente può chiedere ad uno stampatore "Stampa questa area con colore Pantone 123" e il tipografo glielo potrà realizzare a prescindere dagli inchiostri, del tipo di impaginazione o dalla macchina utilizzata per stamparlo. La scala è nata infatti per poter essere il più possibile astratta rispetto al modo in cui si arriva al colore.

1963 Sistema NCS

Il sistema NCS (Natural Color System) è un sistema cromatico studiato dall'Istituto Scandinavo dei Colori .

Si basa su sei "colori elementari": bianco, nero, giallo, rosso, blu, e verde. I colori sono definiti da tre valori, che specificano la quantità di oscurità, cromaticità e un valore percentuale tra due dei colori giallo, rosso, blu o verde. La notazione NCS dei colori può essere anche etichettata con una lettera che da la versione del colore standard NCS utilizzato per specificare il colore.

Ad esempio i colori della bandiera svedese:

- Giallo - NCS 0580-Y10R

- Blu - NCS 4055-R95B

Sito dell'Istituto Scandinavo dei Colori : http://www.ncscolour.com/webbizz/mainPage/main.asp

Fonte: http://www.visus.altervista.org/files/Colorimetria2.doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Parola chiave google : Colorimetria tipo file : doc

Colorimetria

Visita la nostra pagina principale

Colorimetria

Termini d' uso e privacy